Wie sich an das Grauen der Shoah erinnern? Wie können Schülerinnen und Schüler ohne moralischen Zeigefinger dafür sensibilisiert werden, dass Deutschland eine historische Verantwortung für die Erinnerung an die Gewalt und die systematische Ermordung von mehr als sechs Millionen unschuldiger Menschen trägt?

Wie sich an das Grauen der Shoah erinnern? Wie können Schülerinnen und Schüler ohne moralischen Zeigefinger dafür sensibilisiert werden, dass Deutschland eine historische Verantwortung für die Erinnerung an die Gewalt und die systematische Ermordung von mehr als sechs Millionen unschuldiger Menschen trägt?

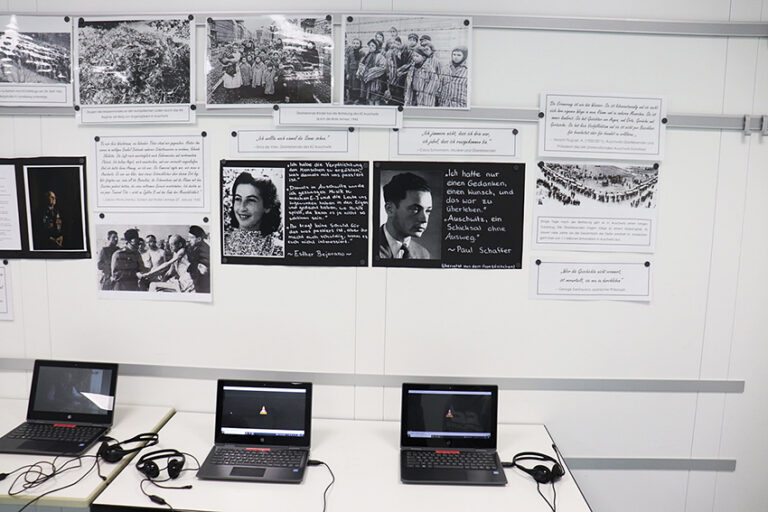

Anlässlich des 80. Jahrestages der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz gestalteten verschiedene Kurse der Oberstufe und der 9. Klassen des Erasmus-Widmann-Gymnasiums eine Ausstellung für Schüler von Schülern.

Insgesamt acht Klassenräume, das Untergeschoß und der Treppenturm wurden für drei Schulstunden zum Ausstellungsraum zu Ausgrenzung und Ermordung von unterschiedlichen Menschengruppen, die in der nationalsozialistischen Ideologie zu Menschen zweiter Klasse erklärt wurden bzw. denen das Menschsein von den Nazis von vorneherein abgesprochen wurde.

So gab es eindrucksvolle Ausstellungen zur Ermordung von Menschen mit Behinderungen, der sogenannten Euthanasieaktion, konkretisiert an den Auswirkungen auf das DIAK (Basisfach Biologie). Im Treppenturm konnten sich die Besucher zu Musik in den Lagern und der literarischen Adaption des Holocausts am Beispiel der „Todesfuge“ von Paul Celan informieren (Chor der Kursstufe). Verschiedene Musikbeispiele konnten über MP3-Player angehört werden. In einem Ausstellungsraum wurde mehrmals das Theaterstück „Die Auschwitzprozesse – Täter unter uns“ aufgeführt (Leistungsfach Geschichte Kursstufe 2). Die Entlastungsversuche der Täter, die medizinische Versuche an oft sehr jungen Opfern durchgeführt hatten, und sich dennoch als „Engel“ sahen und bezeichnen ließen, lieferten einen Einblick in die „Banalität des Bösen“. Noch zu Zeiten der Frankfurter Auschwitzprozesse 1963-65 war das Unrechtsbewusstsein bei Täterinnen und Tätern wenig ausgeprägt. Anne Franks Schicksal wurde mit Hilfe von Augmented Reality auf iPads sichtbar gemacht (Klasse 9d). Hier saßen dann virtuell Zeitzeuginnen im Klassenraum und erzählten von ihrer Jugendfreundin Anne. In einem weiteren Raum konnte man Zitate aus der NS-Zeit und heutigen Äußerungen von AfD-Mitgliedern zuordnen (Basisfächer Ethik Kursstufe 2). Ganz schön anspruchsvoll und erschreckend, wie heute gewisse Aussagen wieder „salonfähig“ zu werden scheinen.

Einen Überblick über die Geschichte des Lagers Auschwitz erhielt man bei der Klasse 9a. Das Leistungsfach Geschichte stellte den Tag der Befreiung in den Erinnerungen von Überlebenden und Befreiern dar. Die Klasse 9c stellte die Frage: „Gestern Feinde – heute Freunde?“ Aufwändig wurde zum 2. Weltkrieg recherchiert. Andrii Nakonechnyi aus der Ukraine wandte sich dafür extra an die finnische Botschaft, da sein Urgroßvater aus Finnland in die Ukraine emigrierte. Luc Linas recherchierte zu seinen französischen Vorfahren.

Mit der Erinnerungskultur an sich und deren Gefährdung in heutiger Zeit beschäftigte sich das Basisfach Ethik in der Kursstufe 1.

Und nicht zuletzt wurde das bereits im Schuljahr 2020/21 entwickelte Kunstprojekt zu Häftlingen im Konzentrationslager Hessental in die Ausstellung integriert. Vom Blickwinkel links sah man einzelne Häftlinge mit ihrer Geschichte, von der rechten Seite Schüler und ihre Gedanken dazu.

Insgesamt war dies eine beeindruckende Ausstellung, die gezeigt hat, dass Erinnerung an die Vergangenheit dann am besten gelingt, wenn Schülerinnen und Schüler sich selbstständig mit Materialien, Ton- und Bilddokumenten beschäftigen können und eigenständig zur Erkenntnis gelangen: „Nie wieder!“

Die beteiligten Lehrerinnen und Lehrer Elisabeth Honeker, Karolin Fischer, Christina Zügel, Melanie Hölzel, Charlotte Engelhardt, Ulrich Mang, Stephanie Zigan, Markus Pichlak, Barbara Mühlen, Martin Lenzen, Karolina Gubala, Katja Sauler und Hedwig Maier haben dieses Projekt angestoßen und waren teilweise doch selbst überrascht, wie eingehend die Schülerinnen und Schüler sich darauf eingelassen haben.

Matthias Imkampe